世界快看:浅谈“画家书法”在当代的问题和出路

书 画 家 简 介

安祥祥,又名安丰朔,山东潍坊人,中国艺术研究院艺术学博士,山东大学文艺学博士后。现为山东大学艺术学院国画教研室主任,硕士研究生导师。

出版有《中国当代青年艺术家系列——安祥祥》《当代学院派精英——安祥祥》《安祥祥人物画》《当代书画名家——安祥祥》《正法眼藏——安祥祥绘画作品选》《吴镇的审美品格与艺术传承》等。安祥祥有着深厚的传统功底与文化素养,绘画题材广泛,造型准确生动,笔墨清新雅致,并且在书法与诗文方面造诣颇深,是一位典型的学院派综合型文人画家。

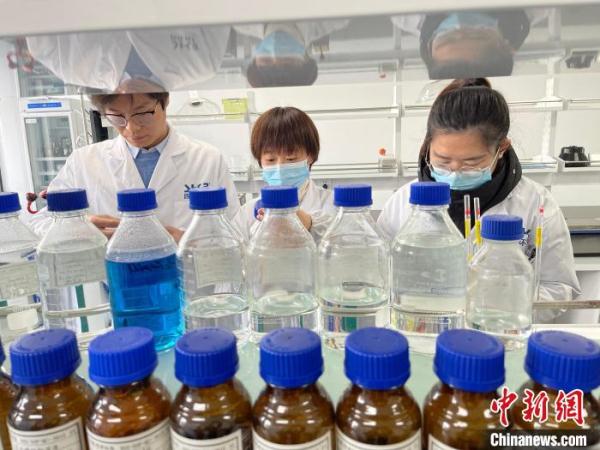

(资料图)

(资料图)

《正气多福》 49.5cmx33.0cm

浅谈“画家书法”在当代的问题和出路

/安祥祥

中国画家有一个显著特点,就是对书法的重视和运用。画家书法,从最宽泛的角度来看是指具有画家身份的人所写的书法;更准确来讲,是指那些含有一定的绘画特征,与作者的绘画风格有所关联,与专门的书法家书法相比较具有更多装饰意味和自由变化的书法风格。我们经常会听到“学国画要先学书法”的观点,意即书法对于国画有直接而重要的影响。但当代多数国画家对于写好书法并没有真正迫切的要求,他们在理论层面予以强调,而对自己的书写水平却有着非常“宽容”的态度。这些年,国画家们在拓宽绘画材料、技法、题材等方面进行着不断的努力,但为何在书法这个关键问题上却表现出思想的懈怠,这是一个值得思考的问题。

一

强调画家的书法修养是中国文化的特点,这种由文人绘画确立起来的书画一体的创作方式绵延至今并发挥着重大影响。在文人画理论肇创之初,书法的作用是记录和抒发,但随着书画一体观念的日渐加深,画家越来越多地在书法中注入绘画元素,并将二者一同纳入“经营位置”中来思考。画家的艺术处理令书法产生出耳目一新的视觉感受和多变、活泼的风格面貌,这对于开拓书法的艺术空间,发现更多的创作可能性,无疑是具有积极意义的。但是画家书法在形式上的夸张变形也给一部分画家造成错觉,以为“绘画性”才是画家书法的首要追求。这也是造成画家书法渐趋没落的一个重要原因。

当下许多画家将书法变成了纯粹的签名需要或对于画面的符号性装饰,书法自身的艺术性与文化承载功能大幅消减。失掉传统根基的“画家书法”的泛滥是一个严重的艺术现象,在这种书写方式的背后是画家对于书法的粗浅认知和对文人画理论的错误理解。客观地讲,这些画家具有的仅仅是“画字”的能力,而非“写字”的能力。米芾说得很清楚:“贵形不贵作,作入画,画入俗,皆字病也。”“画字”的结果往往是很俗气的。这就将传统文人画理论中原本关键的以书法入画法变成了以画法去设计书法,目标和旨趣已经完全不同。

从事书法专业的人最为看重法度,过于讲究书法的“专业性”会在一定程度上限制个体的自由发挥,但过分忽视法度也是不足取的。画家书法有其自由、夸张、形式感强和趣味性足的特点,这对于书法创作起到了拓展思路、丰富技巧的作用。其弊端在于夸大了画家书法的“艺术性”、“装饰性”和“符号性”特点,而忽略了对法度的把握。正因为此,画家书法在书写水平上呈现出极大的反差,有的字写得很好,不输于专业书家;有的字则水准不高,甚至不如普通人。

清代郑燮、金农等人的书法显然具有画家书法的特征,尽管不算最高水平的书法,但毕竟具备书法该有的基本特质。而且郑燮等人在书法上有故意求怪的作法,对于比较正统的书写方式,他们“非不能为,实不欲为”,这样的“画家书法”可以肯定,并视之为对书法审美、书法创作的一种拓展。现在的问题是许多画画的人全然没有扎实的书法功底,也不去研究、练习,大体采用绘画的方法,或者凭感觉随意搞几个造型就开始题跋了。出于对书法的粗浅理解,只是随意一勾,就以为是放松了、性灵了,根本不关心功力如何。这是一些“画家字”应该被批评的地方。

二

不同画家的书法水准和书法风格存在比较大的差异。有的画家本身就兼有书法家的身份,自然具有比较高的水平;有的画家将绝大部分精力都用在了绘画上,书法水平则相对较弱。有的画家着力于对传统书法的学习,有的画家则倾向于对新样式的创造。为了便于理解,我们以新中国成立以来的部分画家的书法为例,做以下几种类型的分析。

(一)书法水平很高而少画意。代表画家有黄宾虹、齐白石、徐悲鸿。这些人不以书法家著称,但是书法的水准极高。黄宾虹有着深厚的碑学功底,他的篆书放到同时代书法家之中毫不逊色。齐白石书法得益于何绍基、金农、李北海诸人,其成熟期的造型基于吴昌硕,但更富于变化。徐悲鸿是康有为的弟子,书法厚重宽博,结体独特而有韵味。这些人的书法在用笔方式上与其绘画相通,极少有设计的痕迹。

(二)书法水平偏高而有明显的画意特征。代表画家有李可染、潘天寿、张大千等。这些人的字有设计、安排的痕迹,与书法家的字不同,但是有书写功底,总体水准并不低。张大千书法有安排的痕迹,但他是在经营一种结体的方式,整体的大气感还是有的。潘天寿书法的功底很深,他对于帖学、碑学都有涉猎,之所以将潘天寿的字归为画家书法,是因为他在字形的结体变化上有明显的“匠心”和经营感,这与他对画面的设计安排有着异曲同工之处。李可染的书法有明显的画家特征,积点成线的行笔方式与其绘画也同出一辙,优势在于线条的力度够大,其书法有一种阳刚大气、敦厚持重的美感。从这些人的书法中,我们能够感受到画家独运的心思和敏锐的艺术感觉,这是对正统书法的有益补充。

(三)书法有明显的绘画特点但书写水平偏低。代表画家有石鲁、黄胄、王子武等。石鲁是一位特别有绘画天分的人,但他的字像用木楔子摆出来的,板、刻、结的毛病比比皆是,优点是有一股拙劲、质朴劲和倔劲。石鲁的字与其说是书法,不如说是一种图案化的“花押”,作者对于装饰意味的追求远远超过了对书写水准的要求。黄胄的字近乎钢笔字,用速写的方式使唤毛笔,与他绘画用线的感觉很一致,但由于不懂传统书法的要义,他的字显得激情有余而内蕴不足,特别不耐看。王子武的题字从结体上看是学虚谷的取势方式,但用笔太过拖沓、造作,尤其字多的时候更能显出其章法上的窘态。这些人的字与他们的画倒是比较协调,但不能就此认定他们的字是好字。

20世纪80年代末、90年代初兴起的新文人画群体影响很大,许多画家是不按照正统路数写字的。这批画家普遍比较有灵气,不甘于钻死功夫,他们的书法有个性、新鲜而且有一定的书卷气。同时缺点也十分明显,就是内美不足,缺少正大气象。像朱新建的字就有儿童字、漫画字的特征,尽管有线条的功夫和绘画的天分,但是将书法过于简单化、儿戏化了。这使得他的书法仅仅停留在“有趣”的阶段,缺乏深度与厚度,而且这种写法也会给初学者带来不好的影响。

三

显然,画家书法有其存在的可能性与合理性,不能够将其彻底打倒,但是对画家书法可以宽容到什么程度,就成为一个关键问题。画家字应当成为一种风格上的界定,而不是降低水准。其实抛开国画界,在专习书法的人群当中持有“以画入书”观点的人也不鲜见。书法家林阳在文章《以画入书——书法创作的一个途径》中主张“以绘画的造型、构图元素重新对传统书法中的字体结构、篇章布局等进行新的创作”,“用美术的眼光在传统的书法中探索新的变化”。这样的观点是有其积极意义的。陈洪绶、潘天寿的书法在结体以及章法的空间设计上都有独特之处,他们的书法既传统,又有突出的空间节奏感和“适度”的夸张感,他们的字与正统书法没有明显隔阂,但又能够显示出画家的创造力和艺术敏感度。

如何正确对待书法的学习与运用,平衡书与画之间的关系,这对国画家来说具有很实际的意义。画家既需要通过书法来抒发自己的性灵,展现自己的艺术风格,同时还要防止将书法过分的设计化、美术化。要在文人画理论的框架之下实现书法与绘画真正意义上的相通,这对创作者的书法与绘画水平都有极高的艺术要求。如果脱离了文人画的语境,以书入画或是以画入书就变成了无源之水、无本之木,极易走上肤浅化、简单化和庸俗化的道路。与传统型书法家相比较,画家书法无论是从线条、结体还是章法等方面都能够体现出独特的意趣特征,这对于书法创作是有一定积极意义的。具体到创作者身上,关键还是要看对度的把握。书法在提升绘画作品的审美性、人文性、哲学性等方面曾经发挥了重要作用,我们没有理由将这个优秀的传统破坏掉。画家在继承书画一体传统思路的同时,应该用心研究传统书法,在掌握基本书写规范的前提下再去琢磨“创新”,如此方能不失大体。

——本文刊于《文学理论与批评》

作 品 欣 赏

《知赏在临泉》

35.0cmx139.0cm

《中堂 松下问童子》

34x24x1 , 34x11x2

《少年中国说》

39.0cmx83.0cm

《日日闲云看不足》

28.0cmx50.0cm

《夏塘新趣》

35.0cmx25.0cm

《七律·长征》

34.0cmx27.0cm

《晨兴》

35.0cmx25.0cm

《得大自在》

35.0cmx35.0cm

关键词:

精心推荐

- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目

- 京津冀区域协同创新指数增长迅速

- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%

- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例

- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平

- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控

- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛

- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区

- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明

- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板

- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性

- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你

- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”

- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑

-

中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省

-

中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情

-

中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队

-

中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁

-

中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

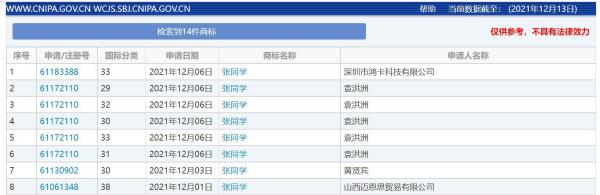

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

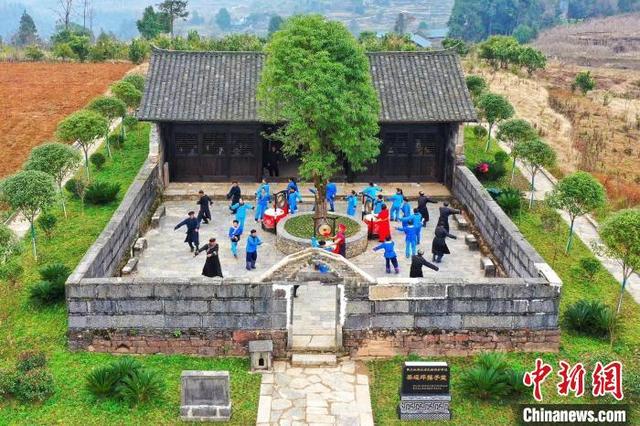

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...